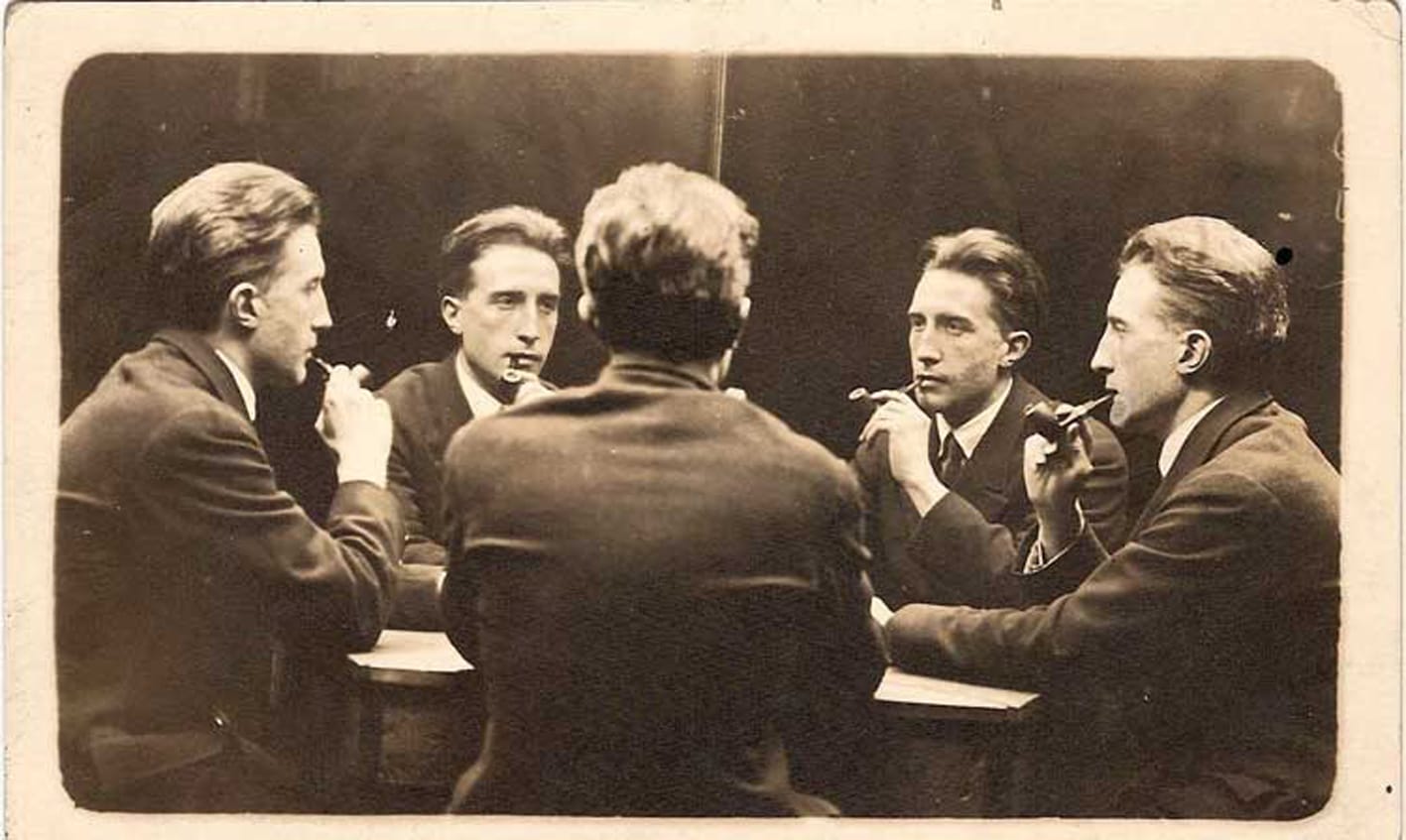

L’Université Paris Cité accueille le 20 novembre 2025 une journée d’étude consacrée à Marcel Duchamp, figure majeure de l’art du XXe siècle dont l’œuvre entretient des liens étroits avec l’univers du jeu. Organisée par le laboratoire Héritages et le Centre d’Anthropologie Culturelle, cette rencontre réunit des chercheurs en sciences humaines et sociales autour d’une lecture ludique de l’œuvre duchampienne.

La journée d’étude, sous-titrée « Jeux de mots et d’images », interroge précisément ces « parties de cache-cache avec les regardeurs » que Duchamp s’est ingénié à construire. Habile à dissimuler ses motivations et ses croyances sous des jeux langagiers et visuels, l’artiste tend-il à ses contemporains un miroir pour qu’ils révèlent les leurs ? Y a-t-il là une porte « inframince » vers ce que l’époque cherche à dissimuler, un agent pour faire dérailler le train de nos certitudes, ou une protection contre des démons personnels ?

Parmi les organisateurs figure Thierry Wendling, anthropologue et directeur de recherche au CNRS, spécialiste des pratiques ludiques et auteur d’Ethnologie des joueurs d’échecs. Ses travaux portent sur l’épistémologie de l’anthropologie et sur les pratiques ludiques, analysant comment les joueurs construisent une culture ludique à travers leurs interactions quotidiennes. Présentation et programme.

« L’œuvre de Marcel Duchamp suscite depuis toujours d’infinis commentaires et d’innombrables pages d’exégèse tout en résistant encore et encore à l’interprétation tant elle est “plastique”, offrant un visage, puis un autre, parfois en opposition au premier, telle la figure de Janus. L’indifférence paraît son moteur autant que la souffrance, la rationalité autant que l’alchimie, la guerre et le pacifisme, la résistance et la passivité, la misogynie et l’érotisme, la spiritualité et l’athéisme. Habile à cacher ses motivations et ses croyances sous des jeux de langages et visuels, Marcel Duchamp tend-il à ses contemporains un miroir pour qu’ils révèlent les leurs ?

Cette journée d’étude réunira des contributions critiques dans le champ des sciences humaines et sociales et vise à saisir dans les jeux de mots et d’images ce que Duchamp s’est ingénié à cacher ou encore l’enjeu de ses parties de cache-cache avec les “regardeurs” qui font l’œuvre… Y a-t-il là une porte “inframince” vers ce que l’époque, les décideurs ou l’inconscient collectif cherchent à dissimuler, un agent pour faire dérailler le train de nos certitudes pour que celles-ci volent en éclat et que ceux qui en jouent soient “mis à nu”, ou une protection contre des démons personnels ? »

Programme complet

Jeudi 20 novembre 2025

9h30- 17h30

Université Paris Cité

45 rue des Saints-Pères, 75006 Paris

Salle de Broglie (B), 1er étage

Organisation

Laboratoire Héritages (UMR 9022, CY Cergy Paris Université, CNRS, ministère de la Culture), Centre d’Anthropologie Culturelle (UPR 4545, CANTHEL, Université Paris Cité)

Christine Vial-Kayser, Thierry Wendling, Octave Debary

9h30 Accueil et café

10h00- 10h30 Introduction de la journée

Christine Vial-Kayser (Héritages), Thierry Wendling (Héritages), Octave Debary (Canthel)

Modération : Bénédicte Girault (Héritages)

10h30- 11h00 Retard en verre

Gabriele Čepulytė (École Duperré)

11h00- 11h30 Toucher ou ne pas : Telle n’est-elle pas la question parmi les réalisations de Marcel Duchamp ?

Marc Décimo (Université Paris Nanterre)

Pause

12h00- 12h30 La langue dans la joue

Juan Da Costa (Artiste)

12h30- 13h00 Encrypting Dance

Michelle Clayton (Brown University, Providence, Rhodes Island)

13h00- 14h30 Déjeuner sur place

Modération : Eric Dufour (Canthel)

14h30- 15h00 Le ready-made verbal de Duchamp, même

Cassandra Nolay (Héritages)

15h00- 15h30 Étant donnés… le vrai con et le faux con

Véronique Wiesinger (ministère de la Culture)

Pause

16h00- 16h30 Marcel Duchamp’s Lifework (en visioconférence)

Amelia G. Jones (Roski School of Art& Design, Los Angeles)

16h30- 17h30 Synthèse de la journée

Christine Vial-Kayser (Héritages)

Discussion générale

Résumés des communications

Retard en verre

« Retard en verre » est le « sorte de sous-titre » que Marcel Duchamp souhaitait donner à La Mariée mise à nu par ses célibataires, même, afin de soustraire l’œuvre au statut traditionnel de tableau. Le terme « retard », dans l’indécision de ses sens multiples, relève de l’« infra-mince » : il désigne ce qui naît dans l’entre-deux, un différé sans mesure, marqué par l’attente de l’événement. Associé au verre, matériau transparent et médiateur, le retard se charge d’une valeur paradoxale car il dévoile tout en introduisant une opacité, rejoignant ainsi la critique duchampienne du rétinien. Cette communication propose une lecture de l’œuvre de Duchamp comme exploration d’un temps non formalisable mais visible, jouant avec la temporalité de la production industrielle et l’ambiguïté du désir impliqué par le temps investi dans la production en série ou artisanale.

Gabriele Čepulytė est docteure en Esthétique de l’Université Paris Nanterre. Ses champs de recherche se déploient des rapports à l’écriture et à la lecture qu’instaurent les œuvres d’art dans leur rapport au temps, à la variabilité propre aux écritures combinatoires et génératives, ceci à l’aune des pensées philosophiques de la discontinuité. Formée en graphisme et en typographie, elle intervient régulièrement en tant que théoricienne dans les écoles d’art françaises.

Toucher ou ne pas : Telle n’est-elle pas la question parmi les réalisations de Marcel Duchamp ?

La vision optique est toujours en proie à la tromperie. Fontaine, par exemple, est un trompe-l’œil. On peut penser qu’on a affaire à un urinoir. Or il n’en est rien puisqu’il se présente telle une sculpture (présentée sur un socle), qu’il est daté, signé, titré, renversé, coupé de sa plomberie. Ce readymade invite donc à pour de bon ouvrir l’œil afin de toucher l’interprétation correcte (la métaphore est importante), celle-ci non automatique, pas immédiate (l’a-pensée selon le philosophe Jules de Gaultier) mais le résultat d’une analyse, d’une réflexion (la pensée). Le mot-titre lui-même, ici perçu – vu et entendu – est trompeur. Quand un urinoir (ou un pseudo-urinoir) peut-il prétendre à un statut ornemental et répondre ainsi à la définition dictionnaire du mot « fontaine » ?

Qui pénétrait dans le studio de Duchamp à Manhattan devait prendre garde : In advance of the broken arm (une pelle à neige) menaçait depuis le plafond ; Trébuchet (un porte-manteau mural) était cloué au sol. Les Rotoreliefs brouillent la vue. Why not sneeze Rrose Sélavy ? leurre et, sans toucher-soupeser, il s’avère impossible d’apprécier ce à quoi on a véritablement affaire. Roue de bicyclette et la Boîte-en-valise [1936-1941] invitent à la manipulation. Prière de toucher (la reproduction en relief en caoutchouc mousse d’un sein) s’en amuse. Comme pour qui joue aux échecs (rappeler que Marcel Duchamp est un joueur passionné), est de mise le soupçon concernant ce qui se voit, ce qui s’entend. Enfin, même pour Etant donnés 1° la chute d’eau 2° le gaz d’éclairage [1946-1966], l’œuvre ultime de Duchamp, où le spectateur est forcé d’écarquiller les yeux une fois ceux-ci posés sur les deux trous aménagés à la porte de l’installation, faut-il probablement qu’il ne se contente pas de voir un mannequin moulé sur le corps même de sa maîtresse (sens haptique) s’il veut, une fois de plus toucher l’interprétation exacte et pénétrer le dispositif Duchamp.

Marc Décimo est Professeur émérite d’Histoire de l’art contemporain, Centre de Recherches en Histoire des arts et des Représentations, Université de Paris Ouest Nanterre. Auteur d’ouvrages qui firent date sur Duchamp (Marcel Duchamp et l’érotisme, Les presses du réel, 2008) mais aussi sur Brisset, l’Art Brut, les fous littéraires, l’histoire de la linguistique. Il est également sculpteur.

La langue dans la joue

À la sortie de la première monographie « Sur Marcel Duchamp » en 1959, deux œuvres lui sont, à la fois, directement et indirectement associées. La première s’intitule « Autoportrait de profil Dechiravit », dédié au co-auteur de la monographie Robert Lebel et ami de Duchamp ; la seconde est un autoportrait de profil singulier constitué d’un fragment de joue moulé en plâtre, que Duchamp a complété, trait pour trait, d’un coup de graphite. Le profil de l’anartiste semble alors s’extraire d’une longue histoire oubliée et retrouvée. Une légende énigmatique accompagne l’œuvre : « With my tongue in my cheek », qui laisse le regardeur face à sa propre traduction idiomatique et à sa libre interprétation. Une approche anthropologique et linguistique est conviée, qui nous entraîne dans l’intimité cryptée de Marcel Duchamp. L’anartistique se situerait-il, non pas en marge de l’art, mais en son sein, même.

Juan Da Costa, peintre, cinéaste, écrivain, musicien, voire pataphysicien, a adopté depuis 1993 un pseudonyme, emprunté au Da Costa Encyclopédique d’après-guerre. Il permet à l’auteur d’emprunter des trajets et d’expérimenter des productions anartistiques, fondés sur l’esprit nouveau mis à l’œuvre par Marcel Duchamp à partir des années 1910 : un vent, dont la respiration reste inspirante aujourd’hui.

Encrypting Dance

In a 1956 interview, Marcel Duchamp remarked that having works on display in different museums was "like amputating a finger, or a limb", and indeed the key to his enigmatic Etant donnés, in the Philadelphia Museum of Art, may lie in some body-parts sketched in a drawing in Stockholm's Moderna Museet. A number of critics in recent years have explored the question of the figure's identity, noting that its model was the Brazilian sculptor Maria Martins; more significant, however, I would argue, is that she is portrayed in the guise of a dancer. Why is the figure of the dancer encrypted in Étant Données, and what might it mean to put that stilled body back into motion? This talk will delve into the underexplored place of dance in Duchamp's work, as well as with dance as a mode of access to it, including choreographies in the space of the museum.

Michelle Clayton is associate professor of Hispanic Studies and Comparative Literature at Brown University in the United States. The author of Poetry in Pieces: César Vallejo and Lyric Modernity (2011), and of various articles on modern literature, interdisciplinary practices, and dance studies, she is finishing the manuscript Articulations: Dancing Across Modernities, on the place of dance as image and practice in the historical avant-gardes.

Le ready-made verbal de Duchamp, même

Le jeu de mots créé par Duchamp est un ready-made verbal en ceci qu’il s’agit d’une transformation d’un élément existant en une chose nouvelle. Ce dernier produit une image mentale chez le spectateur, un point qui permet de l’envisager tel un système doté d’une force créatrice. De fait, le ready-made verbal duchampien est autant un jeu de mots, qu’un lien entre le visible et l’invisible. Une conception du langage qui résonne avec les poèmes de Mallarmé où le mot n’a pas une signification unique, mais aussi avec les travaux de Wittgenstein où le sens dépend d’un contexte d’utilisation, et avec la philosophie d’Aristote où l’esprit fonctionne par le biais de l’imaginaire. En ce sens, l’intervention « Le ready-made verbal de Duchamp, même. » tissera des liens entre ces pensées et l’œuvre de Duchamp.

Cassandra Nolay est doctorante à Héritages en Histoire de l’art contemporain. Son travail de recherche concerne la dimension spirituelle de l’œuvre de Marcel Duchamp.

Étant donnés… le vrai con et le faux con

Dispositif conçu comme un combat de boxe posthume en trois rounds entre l’artiste et le regardeur, Etant donnés place ce dernier délibérément en position de voyeur solitaire, avec le « con » au centre de son attention. Celui qui n’est pas aveuglé cesse d’être le vrai con pour regarder le faux con et aller au-delà des apparences. Ce combat sans cesse renouvelé évolue de 1969 à nos jours, tant en raison du déplacement de la transgression que de l’ironie devenue inframince. Duchamp élabore son œuvre de 1946 à 1966, période où la société du spectacle se met en place. L’œuvre continue de fonctionner comme révélateur des « rouages lubriques » de la société occidentale – de la vulve obscène post-orgasmique décrite par la critique des années 1970, à l’horreur d’un cadavre féminin violé et abandonné dans un terrain vague, prévalente aujourd’hui.

Véronique Wiesinger, docteure en esthétique, sciences et technologies des arts, spécialiste du marché de la sculpture et du droit de l’art. A dirigé plusieurs musées et conçu de nombreuses expositions et ouvrages sur l’art du dix-neuvième siècle à nos jours. Actuellement Conservatrice en chef du Patrimoine au ministère de la Culture (Délégation à l’inspection, la recherche et l’innovation).

Marcel Duchamp’s Lifework (en visioconférence)

This contribution explores Duchamp's significance for twentieth- and twenty-first century art and culture through the concept of the "lifework". Rather than focusing on individual art works, or even on an artist's conceptual ideas (such as, in the case of Duchamp, the "readymade"), the lifework focus allows for an experimental and wholistic look at how a creative person lived and worked in ways that allowed them to avoid dependence on dominant structures of bourgeois life and capitalism (or, more specifically, what I call the "cultural capitalism" of the arts complex). Duchamp is an early and hugely inspiring model of how creative people can live creatively against the grain of cultural capitalism by, in his case, stepping back far enough to understand how the burgeoning art market was working such that he could position himself obliquely to its otherwise oppressive machinations. Operating as a conceptual artist avant la lettre, a semi-professional art dealer to support friends such as Brancusi, a curator of wildly innovative exhibitions (such as his "Miles of String" Surrealist show in New York in 1942), an impresario of chess, friendships, and a creative practice that has never fit within the constraints of the art market, Duchamp developed a profoundly influential mode of lifework that affords a primary and early example for artists, intellectuals, and curators today as we navigate the crushing pressures of the global yet Westernized art market and of higher educational institutions focusing on arts and humanities.

Amélia G. Jones is Robert A. Day Professor at Roski School of Art & Design, USC, in Los Angeles. She has researched, curated, and written about modern and contemporary art and performance from a queer/trans/feminist theoretical framework since the early 1990s. Recent publications include the catalogue Queer Communion : Ron Athey (2020), co-edited with Andy Campbell (accompanying a retrospective of Athey's work, which she curated); and In Between Subjects: A Critical Genealogy of Queer Performance (2021). She is currently writing a book entitled Lifework (Against Cultural Capitalism), which addresses the structural racism and neoliberalism of the twenty-first century art world and university and creative responses to these pressures.

Modérateurs

Bénédicte Girault est MCF en histoire contemporaine à CY Cergy Paris Université. Elle a récemment co-dirigé Histoires nationales et narrations minoritaires. Vers de nouveaux paradigmes scolaires ? XXe-XXIe siècles (Presses du Septentrion, 2024).

Eric Dufour est professeur de philosophie à l’UFR Lettres, Arts et Cinéma (LAC) – Université Paris Cité. Il développe un programme de recherche sur la question sociale et le cinéma à travers une approche de philosophie sociale.

Organisateurs

Christine Vial-Kayser est historienne de l’art contemporain, HDR. Elle travaille sur l’art comme porteur de mémoires et de traumas, comme facilitateur de transformation sociale, par un processus incarné, expérientiel, reflet de nos relations dialogiques comme sujets dans le monde.

Thierry Wendling est ethnologue, directeur de recherche au CNRS (laboratoire Héritages), co-directeur de la revue Ethnographiques.org. Ses travaux portent sur l’épistémologie de l’anthropologie et sur les pratiques ludiques. Il a écrit Ethnologie des joueurs d’échecs (PUF, 2002).

Octave Debary est anthropologue, professeur et directeur du Centre d’Anthropologie Culturelle, Université Paris Cité, membre de l’Institut Universitaire de France. Il développe un projet de recherche centré sur la mémoire et les usages du temps.